于海生,青岛大学二级教授,博士生导师,国家级教学名师,首批全国高校黄大年式教师团队负责人,教育部高校自动化类专业教学指导委员会委员,中国自动化学会理事、原中国自动化学会智能自动化专委会副主任,中国机械工业教育协会第四届自动化专业教学委员会副主任。山东省有突出贡献的中青年专家,山东省教学名师,山东省优秀研究生指导教师,首批山东省智库高端专家,山东省工人先锋号和青岛市工人先锋号负责人,青岛市劳动模范,2007至2021年任青岛大学自动化学院院长。

笔耕不辍匠心著,赢得杏坛万卷芳

1987年,刚参加工作的于海生入职青岛大学前身之一的山东纺织工学院,成为了一名“青椒”。凭着对专业的热情和年轻的冲劲儿,他接下了前辈们的接力棒,到现在已经有三十八年了。三十八年间,他见证了学校的聚合与蜕变,也完成了从青年教师到国家级教学名师的身份转变。

于海生从1990年开始主讲《计算机控制技术》课程。那个年代,全国绝大多数高校没有计算机课程,很多人甚至连计算机什么模样也没见过。刚接手这门课时,他翻遍市面书籍,发现仅有的几种教材大都拘泥于过时知识,既不好懂,也不实用,难以适应教学发展需要,于是他决心编写一本最新最前沿理论技术与自己亲身实践成功案例相结合的新教材。在那个没有电脑的年代,编写文字和原理图表,都得靠手写。于海生经过2年的演算、起草、修改、誊抄和5年的教学实践,手写出了长达48万字的书稿,手绘了百余幅精确的原理图表。当他抱着两大捆书写工整、厚达10余厘米的书稿,拿给他导师和清华大学出版社的责任编辑审看时,大家一致认为这是当时最好的教材,决定尽快出版。1999年,《微型计算机控制技术》由清华大学出版社出版,于2002年获得了全国普通高等学校优秀教材二等奖。这本教材自1999年至今已经4次再版、56次重印,发行量达52万余册,在全国同类教材中发行量名列前茅,使用高校超过260所,被评为国家级“十二五”规划教材,并于2021年获得了首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖、山东省普通高等教育一流教材,成为影响巨大的经典教材。

此外,于海生还编著了国家“十一五”规划教材《计算机控制技术》,由机械工业出版社出版。本教材累计出版3个版次、35个印次,发行量达13.63万册,使用高等院校近100所,并于2011年获得了山东省高等学校优秀教材一等奖、2023年获得了山东省普通高等教育一流教材。于海生将在教学过程中积累的经验不间断地倾注于这两本教材的修订和改进上。他主讲的《计算机控制技术》课程,也从校级精品课程,成为省级精品课程、国家级精品课程、国家精品资源共享课程和国家级一流本科课程,在数字教学平台上面向全国开放。他是国家级一流本科专业、国家级特色专业的负责人,建立了培养观念与培养体系、教学资源与实践载体、教学模式与名师团队“三位一体”地方特色一流模式,培养了智能化时代自动化专业创新人才。

三尺讲台勤耕耘守得桃李满园香

从青年教师到自动化学院院长,到国家级教学名师,于海生始终沉下心来工作在教学第一线。他最喜欢的身份还是教师,最喜欢的称呼还是“于老师”,学生们也都习惯用“于老师”来称呼他。他一直坚持以学生为中心的教学理念,教学相长,理论教学与实践教学并重,“学中做”与“做中学”并行,课堂教学、课程实验、创新设计、科学研究有机结合。于海生还建立了“五位一体”的课程教学体系,即:“研究型+启发式+工程案例”的教学方法、“课堂+实验室+网络资源”的教学平台、“讲课+习题课+讨论课+实验课”的教学形式、“基础型+分析型+综合型+设计型”的课后作业、“作业成绩+实验成绩+单元测试+创新活动+考试成绩”的注重过程的考核方法。

于海生有一个教学法宝,就是多问学生几个“为什么”。他坚信,学生都是好学生,没有所谓的三六九等,应多了解学生并因材施教。学生遇到问题时,要让他们自己去发现问题并解决问题。信任学生、尊重学生、与学生平等相处,视学生为朋友和探求真知的伙伴成为于海生与学生间的相处模式。他在关心学生学业发展的同时,关注并引导学生形成勤奋为学、和谐为人、诚实为事的行为准则,获得了山东省十大师德标兵提名奖。

三十八年间,于海生主讲过6门本科生课程、3门硕士研究生课程、1门博士研究生课程,合作博士后9人,指导硕、博研究生106人,指导山东省优秀硕士论文4篇、山东省优秀学士论文4篇。获国家级教学成果奖二等奖2项、首届全国教材建设奖二等奖1项、全国普通高等学校优秀教材二等奖1项,山东省省级教学成果奖一等奖5项、二等奖3项、三等奖1项,山东省高校优秀教材一等奖1项,山东省普通高等教育一流教材2项。

名师领航筑团队,薪火相传谱华章

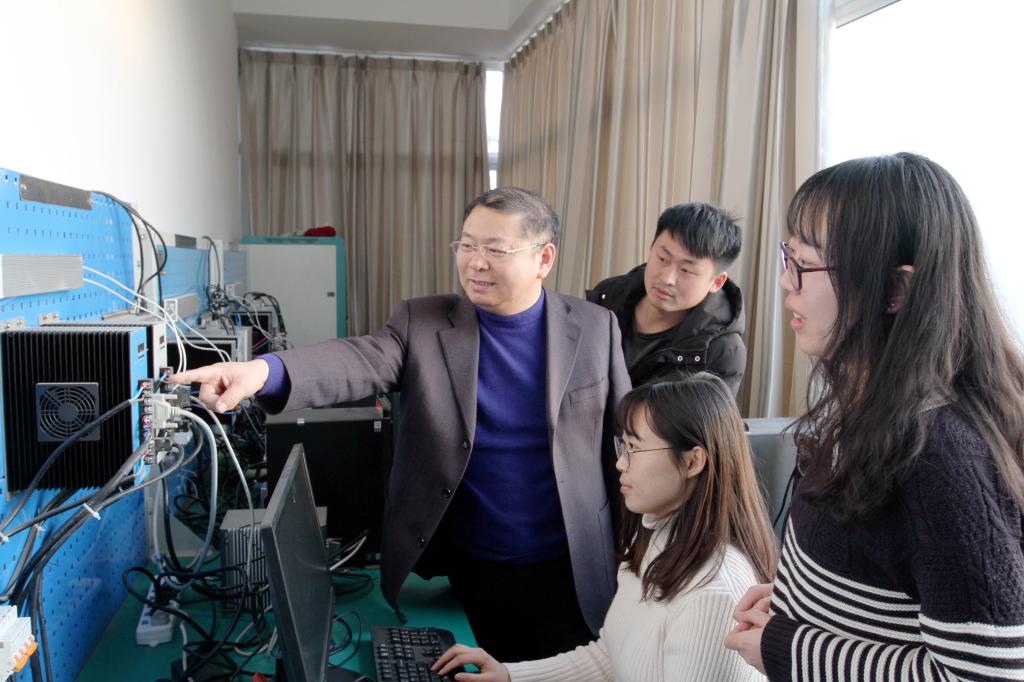

在精进教学之外,于海生还注重学术创新,提高科学研究水平,主持国家自然科学基金面上项目4项、山东省科技发展计划项目1项,发表学术研究论文190余篇,授权发明专利11项。获山东省技术发明一等奖1项,山东省自然科学二等奖3项、三等奖1项。与此同时,于海生教授还带领团队服务社会,与海尔集团、中车青岛四方机车股份有限公司、青岛双蝶集团股份有限公司、青岛市琴岛电器公司、青岛卷烟厂等企业合作,为企业解决了大量的技术难题,为地方经济社会发展和山东省新旧动能转换做出了重要贡献。

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。在担任院长期间,于海生教授提出了“爱岗敬业、严谨治学、为人师表、关爱学生”的学院师德师风,和 “为教师学生谋发展、为学科专业谋一流” 的学院办学理念,现已成为学院全体教师的价值认同。他注重学院发展,积极推动学科专业建设,是全国高校黄大年式教师团队负责人,获批“系统科学”博士后科研流动站和一级学科博士点;他带领全国高校黄大年式教师团队参加全国第五轮学科评估,系统科学软科排名两次全国第二;他是“工程学”山东省一流学科负责人,该学科已进入全球ESI前1‰;他是“系统科学”山东省811学科的方向带头人。作为国家级教学名师,于海生教授建立了国家级名师团队,培养和引进长江学者1人、国外院士1人、国家重大人才工程3人、IEEE Fellow 2人、省级教学名师2人、泰山学者4人、青年泰山学者6人、山东省青创团队2个。培养博士后9人,其中,获批长江学者1人、青年长江学者1人、泰山学者1人、青年泰山学者2人、省优青2人。三十八年前,他从前辈手中接过的接力棒,又传给了后来的年轻人们。

从青丝到华发,于海生教授将满腔热血和智慧倾注于三尺讲台。“令公桃李满天下,何用堂前更种花”,回望来路,于海生教授始终将“立德树人”放在首位,也最终收获了属于教师的那份沉甸甸的幸福。